사상체질 | 통증 | 불면증 | 난치성 질환

요즈음은 시간이 없어서라기보다 마음이 바빠서 가지 못하지만, 한의원에서 근무하기 전까지는 가끔 혼자 유명한 미술 전시회에 가는 것이 취미였습니다. 그리고 대다수의 사람들처럼 저 역시 인상파, 후기인상파 화가들을 작품을 즐기곤 했습니다. 아마도 팝아트처럼 상업화된 느낌이 들거나 현대 미술에서 종종 마주하게 되는 '굳이 보고 싶지는 않은 내면의 깊숙한 어떤 것'이 드러나거나 하지 않고, 지나치게 현실을 적나라하게 보여주지 않으면서, 인상적인 순간들이 적당히 아름답게 표현되었기 때문이었던 것 같습니다.

미술관을 제법 여러 차례 다녀왔지만 갈 때마다 가이드나 오디오 설명을 듣는다거나 세세한 설명들을 읽지는 않는 편이었고, 작품이 주는 인상과 느낌들을 보는 데에 집중했기 때문에 미술에 대한 지식이 많지는 않습니다만, 작품들을 감상하면서 중점적으로 보았던 포인트나 나름대로 짚어봤던 요소는 있습니다. 그리고 이쯤 되면 직업병인 것도 같지만, 그런 '포인트'들에 집중하면서 작가의 사상체질을 유추해보는 것도 큰 재미였습니다.

가령, (인상파 화가는 아니지만) 남미의 피카소라고 불리는 페르난도 보테로라는 화가의 작품들에는 등장인물이나 동물들이 모두 뚱뚱하고 둥그런 모습을 하고 있으며, 그림의 색감은 형형색색 진하면서 밝습니다. 저작권이 만료되지 않아 그림을 첨부하지는 못합니다만, 그런 공통적인 특징에서 화가가 볼륨(부피)을 중시한다는 사실을 유추할 수 있으며, 다채롭고 뚜렷한 색감들에서 유쾌하거나 유쾌함을 추구하는 그의 성향을 엿볼 수 있습니다. 이런 내용들은 인륜(공간)과 희성喜性으로 요약될 수 있고 태음인 체질의 특징에 귀속됩니다.

모딜리아니의 그림들

보테로의 작품들과 상반된 느낌의 작품들을 남긴 아메데오 모딜리아니라는 화가가 있습니다. 인물화가 대다수인 그의 작품들은 뭔가 진지하고 그 색감은 어딘가 음울하기도 합니다. 하나같이 길쭉길쭉한 두상도 그의 그림에 공통적으로 나타나는 특징인데, 어떤 한 여인을 제외하고는 대부분의 인물에서 눈동자가 보이지 않습니다. 그 유일한 여인과 관련한 어떤 사연이 있을 것 같고, 화가가 인간의 신체 부위 중에서 눈을 특히 중요시했을 것이라 짐작할 수 있습니다. 이목비구耳目鼻口로 나누어지는 사상체질 기관에서 눈은 소양少陽에 해당하기도 하고, 소통적인 측면에서 태양太陽으로도 연관 지어질 수 있으므로 모딜리아니라는 화가의 양陽적인 기질을 유추할 수도 있을 것입니다.

개인적으로 이렇게 어떤 한 가지 특징을 꼬집어서 체질 구분의 잣대로 삼는 것을 바람직하게 여기지는 않습니다. 그러나 예술을 어떤 근원적이고 원초적인 내면의 표현이라고 받아들인다면, 또 소설가 헤르만 헤세의 표현을 빌려서 '가슴 속에서 피어오르는 그것'을 살고자 하는 경향을 예술가의 주된 특징이라고 본다면, 일생의 작품들에서 공통적으로 나타나는 경향이나 기조는 그 화가의 본질을 강하게 반영하고 있다고 볼 수 있을 것입니다. 그리고 실제로 작품을 감상한 뒤에 예술가에 대해 조사를 해보면 이런 방식의 접근과 추론이 드러맞는 것을 확인하게 될 때가 많습니다.

미술 작품을 감상하면서 두 번째로 중요하게 봤던 부분은 시기에 따라 변화하는 작품의 분위기나 느낌, 주제나 소재와 같은 것들입니다. 그림에는 그림을 그린 당시 화가의 정서 상태나 심리가 강하게 반영이 되기 때문입니다. 그가 어떤 대상을 그리기로 결심했는가, 그 대상의 어떤 부분이나 순간을 포착했는가, 그리고 그것을 결국 어떻게 표현해냈는가를 그의 입장이 되어 떠올려보는 것은 흥미로운 작업입니다. 화사하고 따뜻한 그림이 그려진 시기를 연대에서 찾아보면 그의 인생 역시 평화롭고 찬란했던 경우가 많고, 어딘가 어둡거나 마음이 무거워지는 그림에는 어김없이 작가의 고통스러운 시기가 겹쳐있는 경우가 대부분입니다. 그리고 간혹 죽음을 앞둔 화가의 그림에서 죽음을 상징하는 소재들이 대거 등장하는 것을 목격하게 되기도 합니다.

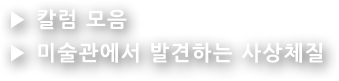

뭉크의 그림들

고통과 행복의 시기를 번갈아 거치면서 작품의 분위기가 뚜렷하게 변화하는 것을 목격했던, 가장 기억에 남는 전시회는 뭉크의 미술전이었습니다. '절규'라는 작품으로 유명한 뭉크는 실제로 그 그림을 그릴 당시 질풍노도의 시기를 겪으며 인간 내면의 고독과 불안을 포착해냈습니다. '절규'와 마찬가지로 어둡고 불안한 느낌을 자아내던 그의 그림들은 후반으로 가면서 초연해진 그의 삶과 성품을 반영하듯 평화롭고 따뜻한 분위기를 종종 풍기게 됩니다. 가끔은 같은 사람의 작품이라고 믿기지 않을 만큼 말입니다. 화가의 굴곡진 인생을 따라 변화하면서 마침내는 평화를 찾게 되는 작품들을 따라가다 보면 어떤 고통도 결국에는 아름답게 피어날 순간을 맞이하게 되리라는, 누군가에게는 결코 찾아오지 않을 것만 같은 봄도 마침내 찾아올 것이라는 그런 힐링의 순간을 맛보게 됩니다.

위의 글은 2019년 1월 10일 한국예총 블로그에 직접 게재했던 글을 가져온 것입니다.

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - pureunsum.org

Designed by NOTOS Template by OS Templates